Interview mit Daniel Wolff – „Kunst, die Haltung zeigt“

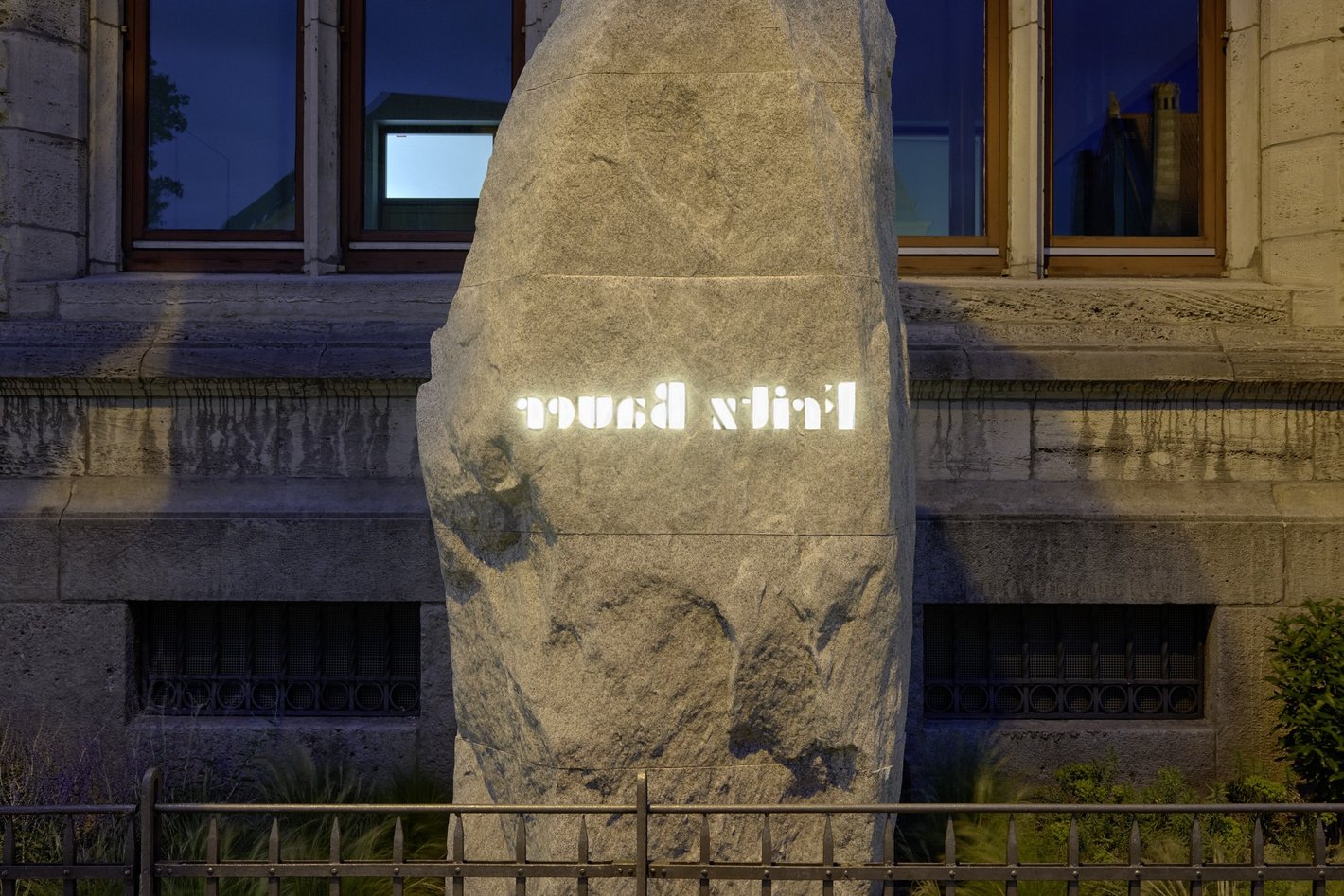

Anlässlich des 57. Todestages des Braunschweiger Generalstaatsanwalts Fritz Bauer wurde am 1. Juli 2025 der neugestaltete Fritz-Bauer-Platz eingeweiht. Im Zuge dessen wurde das mehrdimensionale Kunstwerk des Bildhauers Daniel Wolff feierlich enthüllt. Um mehr über sein künstlerisches Wirken zu erfahren, haben wir dem Meisterschüler von Prof. Thomas Rentmeister, der sein Studium 2010 an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig abschloss, drei Fragen gestellt.

„Drei Fragen“ an Daniel Wolff:

Herr Wolff, bevor wir über Ihr Werk sprechen – erzählen Sie uns etwas über Ihren künstlerischen Werdegang. Wie sind Sie zur Kunst gekommen?

Mich erinnert Ihre Frage an die Gedanken Vladimir Nabokovs in seinem autobiografischen Werk „Speak Memory“. Er schildert dabei das menschliche Zeit-Erleben als ein Gefangensein in der Gegenwart des eigenen Seins zwischen den identischen und unüberwindbaren Mauern der Vergangenheit und der Zukunft, zwei unendliche undurchdringliche Dimensionen, zwischen denen die eigene Existenz wie ein Blitzschlag hindurchfährt. Nur die Kunst, so wendet sich Nabokov gegen diese existentielle Einsamkeit, das heißt, die Stimmen der Künstler*innen vermögen es, diese Mauern über die Zeit hinweg zu durchdringen, das eigene Gefangensein ein Stück weit zu suspendieren. Doch klar ist auch, wir können diese Stimmen nicht in einem gegenwärtigen Verstehen dingfest machen, sie quasi auf den Boden der eigenen Existenz zwingen. Unsere Gegenwärtigkeit ist, wie es Nabokov (oder viele andere) sagt, auf die eigene Abgründigkeit hin ausgerichtet, wie eine Wiege über dem Abgrund - unmöglich sich auf festem Grund zu verorten. Wie könnte ich da verlässlich sagen, was mich zur Kunst gebracht hat. Die Gründe verschließen sich mir. Doch mit und gegen diese, wie soll ich sagen, sehr sprachlich gedanklich reflexiv akzentuierte Perspektive Nabokovs auf die uns auf Gegenwärtigkeit limitierende Existenz, welche nach künstlerischer Transzendenz schreit, fallen mir dann drei Gedichte Mary Olivers ein (Wild Geese, The Summer Day, The Storm), welche den Fokus der eigenen Gegenwärtigkeit auf eine positiv konnotierte Körperlichkeit hin wenden, die im Anerkennen des eigenen körperlich fundierten Seins einen immanenten Reichtum entdeckt, der unsere gedanklichen Eskapaden immer schon zugunsten einer Ausweitung des Diesseitigen transzendiert. Man sollte sie kurz lesen, um zu verstehen, was ich meine:

http://www.phys.unm.edu/~tw/fas/yits/archive/oliver_wildgeese.html

https://allpoetry.com/poem/15374240-The-summer-day-by-Mary-J-Oliver

https://www.poetseers.org/contemporary-poets/mary-oliver/mary-oliver-poems/the-storm/

Wahrscheinlich ist es diese zweifache Wendung/ diese Transimmanenz, die mich an Kunst und im Speziellen an der Körperlichkeit von Skulptur bzw. Installation, mehr oder weniger bewusst, immer schon interessiert hat. Wer weiß das schon, aber vor allem ist es wohl das Gefühl, im Lauschen der Stimmen derer, die mich erreichen, nicht allein zu sein.

Sie haben die Gedenkplastik zu Ehren von Fritz Bauer gestaltet. Was bedeutet Ihnen dieses Projekt persönlich? Und: Können Sie etwas zur künstlerischen Idee hinter der Plastik sagen?

Sollte ich mich auf den dominanten Aspekt meines ästhetischen Konzeptes für die Gedenkplastik beschränken, würde ich sagen, dass es sich um eine grundlegende Skepsis gegenüber unserer (Gedenk)Kultur dreht, vor allem mit dem Blick auf das, was sich soziopolitisch immer verschärfter zu zeigen scheint und auf eine gewisse Ineffektivität solch öffentlich installierter Gedenkkörper zu verweisen scheint. Wie muss sich eine Kultur wandeln, die immer den formal-ästhetischen Wandel zelebrierte, doch sozialpolitisch auf der Stelle tritt, Xenophobie, Angst vor Veränderung eine konstante Konjunktur erfahren haben. Ich finde jedenfalls den Gedanken interessant, dass man den hochumjubelten Kult des künstlerischen Wandels nicht bedient, also quasi transformationslos den Finger auf die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Wandels legt - ich glaube, das ist der einzig wirkliche Wandel, der letztendlich überhaupt erst wieder wirklich neue ästhetische Formen befördern wird. Denn, ich glaube, in dem Moment, in dem wir versuchen, uns neu zu formulieren, geht es schnell mehr um Kommodifizierung als um Transformation im Humboldt’schen (Buber, Levinas) Sinn. Die Selbst-Kommodifizierung, in welcher Form auch immer, verfolgt doch weiterhin die Muster und Formen kapitalistischer Konkurrenz, und ich habe mal irgendwo gelesen, dass Konkurrenz vor allem das Bildungsprinzip der Nazis war. Mein limitierter Eindruck ist, dass Fritz Bauer wohl eine ähnliche Skepsis geteilt hat. Ich glaube, dass Kunst in unseren Institutionen so nicht mehr funktionieren kann, immer ist es zu selektiv oder zu sehr mit Selbstaufarbeitung/ -legitimierung befasst, als dass es sich wirklich auf ein Außen öffnen könnte, auch wenn dies gebetsmühlenartig von Kunstphilosophen, die die formale und gedankliche Strenge im Sinne einer solchen Öffnung einfordern, gepredigt wird. Letztendlich ist es auch das, was mich einen sehr skeptischen Blick auf unsere Kunsthochschulen werfen lässt - mit Bourdieu wissen wir, dass das Spiel ungleiche Voraussetzungen hat.

Woran arbeiten Sie aktuell, und welche Projekte sind als Nächstes geplant?

Das wüsste ich auch gern - sicher gibt es Ideen, Gedanken, die in mir arbeiten (so geht es wohl allen), doch muss ich mich momentan vor allem ums ganz alltägliche Überleben kümmern, das zieht viele Kräfte auf sich. Zudem bin ich wohl ein Künstler, der vor allem aus heteronom gesetzten Anlässen neue Arbeiten entwickelt, insofern bin ich immer eher obdachlos, habe kein Produkt, was sich einfach so überall einsetzen, umwerben ließe.

Das Interview führte Nadine Kaminski, Leiterin der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.