Künstlerisches Entwicklungsprojekt "Black Hole Descending" von Rita Macedo

Im Institut FREIE KUNST der HBK Braunschweig ist die Digitalfilm-Werkstatt angegliedert, die Unterstützung bei der Produktion und Postproduktion von künstlerischen Digitalfilm-Projekten anbietet.

Mit der dort ansässigen künstlerischen Mitarbeiterin Rita Macedo haben wir gesprochen. In einem Interview gibt sie Einblicke in ihre künstlerische Arbeit.

„Drei Fragen“

In Ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigen Sie sich vor allem damit, wie mit filmischen und medialen Mitteln eine Vorstellung von Raum und Zeit generiert werden kann. Wie hat sich dieser Themenschwerpunkt auf Ihre künstlerische Arbeit ausgewirkt?

Meine künstlerische Arbeit ist unter anderem von der Frage geprägt, wie Film und Medien nicht nur Erfahrungen, sondern ganze Raum- und Zeitverhältnisse konstruieren können. Anstatt unflexible Räume oder Chronologien abzubilden, interessiere ich mich dafür, wie diese durch filmische Mittel aktiv komponiert, gebrochen oder destabilisiert werden. Ob ich mit Found Footage, Voiceover, digitalem Compositing oder analogem Film arbeite, ich neige dazu, Medien sowohl als Material als auch als Aussage zu betrachten: eine Art, Kontinuität, Kohärenz und Wahrnehmung zu denken. Dies hat mich zu einer Sprache geführt, die oft rekursiv und vielschichtig ist. Text ist ein zentrales strukturierendes Element in meiner Arbeit, nicht um zu erzählen, sondern um zu intervenieren, das heißt, um Verschiebungen einzuführen und Erwartungen umzuleiten. In meiner Arbeit wird die Zeit zu etwas Elastischem und Unvorhersehbarem, während der Raum sich als relational, politisch und sogar fantastisch erweist. In diesem Sinne ist der Film nicht als Fenster zur Welt gedacht, sondern als ein System, das zeitliche und räumliche Ansprüche erhebt, die immer instabil sind und immer vermittelt werden.

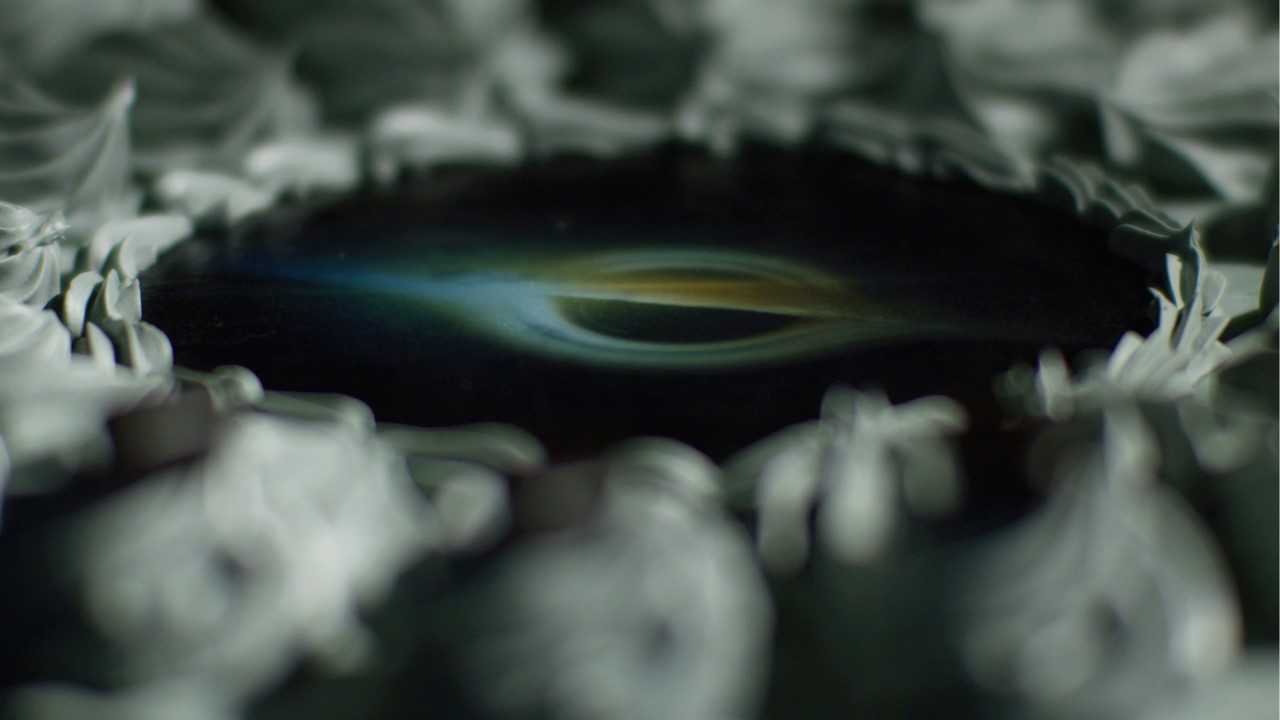

„Black Hole Descending“ befasst sich mit den Grenzen zwischen Leben und Tod, Mediation, Zeit und Beobachtung. Durch eine Nahtod-Vision wird der Moment des Todes als unvorhergesehene Präsenz queerer Imaginationen umgestaltet. Können Sie uns diese Idee näher beschreiben?

Eine weit verbreitete Vorstellung von Nahtod-Visionen in den westlichen Mainstream Medien ist die Vorstellung von “life flashing before the eyes“ Sequenzen. In Bewegtbildkontexten werden sie oft als chronologische Flashbacks dargestellt - eine Abfolge von Schlüsselmomenten, die von der Kindheit bis ins hohe Alter reichen: Geburt, Verliebtheit, Heirat, Elternschaft usw. Die Auswahl dieser Momente und ihre Darstellungsstrategien sind natürlich mit einer ideologischen Bedeutung behaftet. Das heißt, sie sind mit Idealen darüber kodiert, was ein Leben sinnvoll macht, wodurch heteronormative, reproduktive und gesellschaftlich sanktionierte Narrative gefördert und sogar generiert werden.

Black Hole Descending präsentiert ebenfalls eine Nahtod-Vision, die jedoch von diesen Konventionen abweicht. Hier entfaltet sich die Vision durch eine Handlung, die historisch mit Fetisch-Subkulturen verbunden ist, die in den frühen Internet-Ökonomien des erotischen Austauschs florierten. Sie kommt ohne Erklärung oder Kontext daher und unterbricht die Feierlichkeit mit Begehren, Absurdität und Sinnesexzessen. Anstatt eine kohärente narrative Struktur zu affirmieren, führt die Vision einen Bruch ein, der eine kritische Hinterfragung der Repräsentationssysteme rund um Nahtoderfahrungen ermöglicht. Nicht der Tod selbst wird gequeert, sondern die normativen Rahmenbedingungen die einige Leben, Geschichten und Körper privilegieren, während sie andere als peripher, obszön und entmenschlicht darstellen.

Nach welcher Methodik erfolgt die künstlerische Aufschlüsselung des Werkes. Können Sie das näher erläutern?

Ein Großteil meiner Methodik dreht sich um die Nutzung der filmischen Form als Raum der Spekulation. Science-Fiction ist in dieser Hinsicht besonders nützlich - nicht als ein Genre, das strikt auf Extrapolation beschränkt ist, als eine Reihe von narrativen und strukturellen Mitteln, die zeitliche, räumliche und epistemologische Dislokationen* ermöglichen. Ich gehe oft von einem fiktionalen Rahmen aus, der als Gerüst für vielschichtige Untersuchungen von Erinnerung, visuellen Regimen und ideologischen Konstrukten dient.

Anstelle einer linearen Entwicklung setze ich das Werk durch eine modulare Konstruktion zusammen: Schrift, Stimme, Bild und Ton werden parallel komponiert, wobei sie oft die Logik des jeweils anderen unterbrechen. In der Regel gibt es eine Verschiebung der Register zwischen persönlich und systemisch, archivarisch und imaginär, analytisch und affektiv. Diese Diskontinuitäten werden nicht aufgelöst, sondern aufrechterhalten, wobei sich die Bedeutung eher aus ihrer Zusammensetzung und Interaktion ergibt als aus einer sequentiellen Entfaltung. Die Methodik steht also nicht im Dienst der Klarheit, sondern der Komplexität: es geht um die absichtlich Erstellung von Strukturen, in denen die Bedeutung ständig neu entsteht und kontingent ist.

* bezieht sich auf Verschiebungen oder Veränderungen im Bereich des Wissens und der Erkenntnistheorie. Es handelt sich um einen metaphorischen Begriff, der beschreibt, wie sich unsere Vorstellungen von Wissen, Wahrheit oder Erkenntnisprozessen verschieben, verzerren oder in Frage gestellt werden. Dies kann durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, kulturelle Veränderungen oder andere transformative Ereignisse geschehen.

Das Interview führte Brigitte Kosch, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit