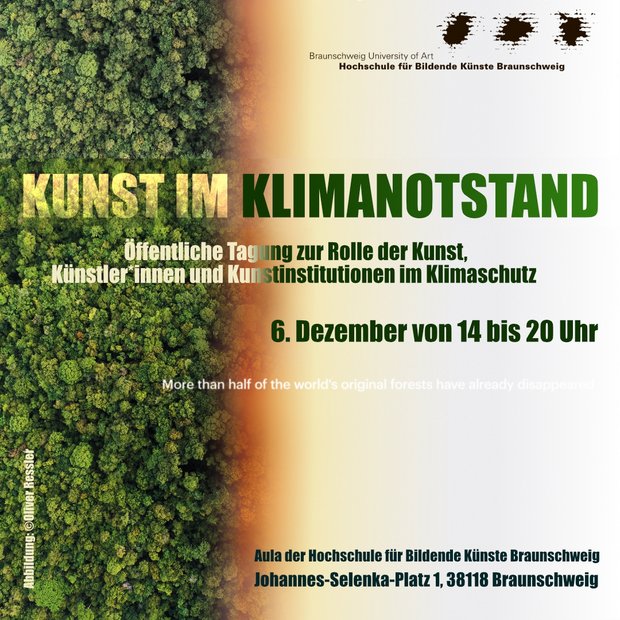

Kunst im Klimanotstand

Auf welche Weise kann sich eine Kunsthochschule für Klimagerechtigkeit einsetzen und was muss der Leugnung der menschengemachten Erderhitzung entgegengesetzt werden? Diesen Fragen widmet sich eine öffentliche Tagung an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig am 6. Dezember.

2019 riefen die Tate-Museen im Vereinigten Königreich den Klimanotstand aus. Sie wollten mit diesem Schritt vor der globalen Erderhitzung warnen und zugleich ihre CO2 -Bilanz senken. Diesem Beispiel folgten weitere Kunstinstitutionen. Die politische Dimension der menschengemachten globalen Erwärmung ist jedoch schon seit den 1990er Jahren ein Thema in der Kunst. Oliver Ressler forderte etwa in seinem Projekt „100 Jahre Treibhauseffekt“ (1997) eine kritische Haltung zu der Annahme, dass mittels neuer Technologien weiterhin ungehindertes Wirtschaftswachstum möglich wäre. Mittlerweile sprechen sogar Kapitalismusbefürworter*innen wie Ulrike Herrmann über das „Das Ende des Kapitalismus“. Das ungehinderte Wachstum habe ein Ende, wenn die Ressourcen auf denen es aufbaut, knapp werden. Brennende Wälder, zunehmende Wasserknappheit und der zur Neige gehende Vorrat an fossilen Brennstoffen gekoppelt mit der globalen Erderhitzung würden vielmehr ein „grünes Schrumpfen“ der Wirtschaft notwendig machen.

Spätestens seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass der Kampf gegen die Erderhitzung mit Klimagerechtigkeit einhergehen muss. Zur Klimagerechtigkeit in der Kunst ist die Entwicklung von Transformationsstrategien zum nachhaltigen, ökologischen, gesellschaftlichen Wandel zwingend geboten und diese sollten somit auch im Kontext einer Kunsthochschule intensiv erarbeitet und vorangetrieben werden. Angesichts der durch die Klimakrise bedingten aktuellen Herausforderungen und gesellschaftlichen Fragen sollten Kunsthochschulen begleitend zu technologischen Entwicklungen und anwendungsbezogenen Forschungen in einen intensiven Dialog treten, um die Auswirkungen der ökologischen Veränderungen auf die Kunst und Kultur sowie auf Bildungsprozesse zu diskutieren und einen Mentalitätswandel einzuleiten.

Die Teilnehmer*innen an dieser Tagung geben zu ebendiesen Fragen Einblicke aus unterschiedlichen Perspektiven. Rita Macedo zeigt ihren Film „Farewell recording for an observer of an unknown time and place“, eine „Sci-Fi Öko-Dystopie“ die den Zusammenbruch des Planeten und die Auslagerung von Intelligenz thematisiert. Begriffe wie Verlust, Trauma und Ortlosigkeit verflechten sich mit Erzählungen über den Umweltkollaps. Die Künstlerin Antje Majewski wird in ihrem Vortrag das mit Pawel Freisler entwickelte Projekt „Der Apfel. Eine Einführung. (Immer und immer und immer wieder)” vorstellen. Das fortlaufende Projekt beschäftigt sich seit 2014 mit dem Apfel als einem Beispiel für ein globalisiertes, industrialisiertes Nahrungsmittel. Die Vielfalt an Sorten wurde auf sehr wenige reduziert, die im Zusammenspiel mit Chemie und Maschinen angebaut werden können. Das Projekt, das sich aus einer Ausstellung, performativen bzw. pädagogischen Elementen und dem Pflanzen von Apfelbäumen lokaler Sorten im Stadtraum zusammensetzt, fordert uns auf, unser Verhältnis zu der von uns domestizierten Natur zu reflektieren. Elisabeth Lacher und Lenja Gloger stellen die Sonderkommission Klimaschutz und den Permakultur-Garten der HBK Braunschweig vor und Christoph Platz-Gallus und Jule Hillgärtner sprechen im Dialog mit Ana Dimke über die Aufgabe von Kunstinstitutionen im Klimanotstand. Ursula Ströbele thematisiert Pflanzen als gestalterische Elemente in der Architektur der Moderne und Gegenwart. Ausgehend von Darstellungen der Vitruvianischen Urhütte wird sie der Frage nachgehen, inwiefern Pflanzen als Bauplastik, also als gestalterisch-gliederndes Element und Ornament in der Architektur der jüngeren Gegenwart dienen und welche historische Rückbindung relevant ist. Boniface Mabanza Bambu geht in seinem Vortrag auf den Zusammenhang von Klimakrise, Ethnozentrismus und Rassismus ein und stellt die Gerechtigkeitsfrage in Bezug auf den Klimaschutz. Oliver Ressler verweist schließlich auf die Mitwirkung von Künstler*innen an sozialen Bewegungen, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Sie entwerfen nicht nur Transparente, Poster und Websites, sondern engagieren sich zunehmend auch bei der Konzeption von Medientaktiken und bei Aktionen des zivilen Ungehorsams.

Die Tagung versteht sich als Kick-off-Veranstaltung der HBK Braunschweig, die einen Prozess initiieren soll, in dem die jeweiligen Spezifika von Kunst, Wissenschaft und Design den Ausgangspunkt bilden, um neue angemessene Theorie- und Praxisformen zu Fragen der Ökologie, Ethik, insbesondere im Verhältnis zu den anderen tierlichen Spezies, deren Ausbeutung und Vernichtung, sowie zum nachhaltigen, anthropozentrismus-kritischen Handeln zu entwickeln. Bewusst ist diese Tagung während der Weltklimakonferenz 2023 (28. UNFCCC-Vertragsstaatenkonferenz COP28), die in Dubai vom 30. November bis 12. Dezember stattfindet, geplant.

Mit: Lenja Gloger (Studentin und Vorsitzende Sonderkommission Klimaschutz der HBK Braunschweig), Rita Macedo (Künstlerin), Jule Hillgärtner (Direktorin am Kunstverein Braunschweig), Elisabeth Lacher (Studentin und Mitinitiatorin des Permakultur-Garten der HBK Braunschweig), Boniface Mabanza Bambu (Trainer für Entwicklungspolitik und Antirassismus), Antje Majewski (Künstlerin), Christoph Platz-Gallus (Direktor des Kunstvereins Hannover), Oliver Ressler (Künstler) und Ursula Ströbele (Kunstwissenschaftlerin).

Organisation/Moderation: Ana Dimke (Präsidentin der HBK Braunschweig), Martin Krenn (Professor für Kunstvermittlung am Institut Freie Kunst der HBK Braunschweig)

Das detaillierte Programm der Tagung finden Sie hier.